Cuidar, mucho más que un trabajo

En 1996, cuando Haydee Rosaura Valdez, de 57 años de edad, llegó a Argentina, nunca había trabajado en casas particulares. La experiencia que tenía en Perú, su país de origen, era como Técnica en Enfermería, específicamente en el área pediátrica, trabajo que dejó cuando su marido la obligó a abandonar la profesión para que se dedicara al cuidado de su hijo pequeño. Tampoco había estado en una cárcel para ser deportada por falta de documentación, tal como le ocurrió cinco meses después de llegar a Mendoza. “Qué injusta es la vida, ¿no?”, dice al recordar ese episodio.

Pero su deportación no era producto de la “mala suerte”. En ese momento regía la ley 22.439 sobre migraciones, que llamaba ilegales a quienes, como ella, no habían alcanzado a regularizar su situación migratoria. Sobre la base de esa ley, que databa de la última dictadura militar en Argentina, Haydee fue arrestada y deportada. Pero ella insistió en volver al país. En Lima las posibilidades de brindar un futuro mejor a su hijo eran casi nulas, sobre todo después de que su esposo los abandonó a ambos para irse a Estados Unidos.

Actualmente la legislación argentina sobre migraciones ya no es la que permitió la deportación de Haydee: desde 2004 rige la ley 25.871, que considera el derecho de migrar como un derecho humano.

En Perú Haydee dejó a su hijo –que en ese momento tenía 9 años de edad– al cuidado de sus padres. “La despedida fue muy triste, muy dura, porque yo no iba a ver a mi hijo Dios sabe hasta cuándo”, comenta. Cuatro años después lograron reencontrarse.

La historia de Julia Hilares, de 50 años de edad, es bastante parecida. No solamente porque migró desde Cusco, Perú, hasta Argentina en 2005, sino también porque tuvo que dejar a su hija de 7 años con sus tíos. En Buenos Aires trabajó cuidando adultos mayores y niños, hasta que un año después de su llegada pudo juntar el dinero suficiente para traerla.

Los hijos de Haydee y Julia quedaron al cuidado de otras mujeres en el país de origen. “Una cadena global de cuidado se da cuando una mujer deja a sus hijes en origen y se va a cuidar a otras personas en un nuevo país”, comenta Verónica Jaramillo, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Lanús. La experta advierte que “por más que el trabajo de cuidado sea remunerado en destino se sigue usando el cuerpo de otra mujer (en origen) que no cobra”.

La falta de instituciones públicas de cuidado lleva a muchas mujeres a tener que dejar a sus hijos e hijas a cargo de otros familiares o solos, como en el caso de Julia. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó ante el Congreso el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, que pretende crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidado.

El proyecto define al cuidado como el “conjunto de tareas indispensables para la satisfacción de las necesidades integrales de subsistencia y reproducción de las personas humanas” y reafirma el derecho a cuidar y a recibir cuidados como un derecho humano. Además, reconoce como principales destinatarias de estas políticas públicas a las mujeres, la comunidad LGTBI+ y las personas que, por su situación socioeconómica, origen étnico o cualquier otra condición, se encuentren en situación de vulneración de sus derechos.

La normativa propuesta no se refiere en ninguno de sus puntos a las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no respondió a esta inquietud hasta la fecha, y desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social afirmaron que no existen datos disponibles sobre mujeres migrantes en trabajos de cuidado en Argentina.

El ámbito de trabajo en casas particulares, aunque está regulado por la ley 26.844, sigue siendo un ámbito informal, en el cual la explotación es previsible. No existen controles sobre las condiciones laborales ni estadísticas oficiales que den cuenta de esta situación. “Trabajaba 9, 10 horas por día, no sabía que eran 8 horas, nadie te explicaba cuáles eran tus derechos como migrante”, comenta Julia.

“Desde que llegué siempre he trabajado de lunes a lunes. He estado todo el día trabajando e incluso hasta dos días seguidos sin dormir, pero a la vez me sorprende la fortaleza tan grande que he podido desarrollar, y que no sabía que tenía”, afirma Edilia Medina, de 39 años de edad, quien llegó a San Luis, Argentina, desde El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela, junto a sus hijos de 3 y 8 años. Acá la esperaba su marido que había emigrado unos meses antes. Ella es Licenciada en Educación, pero sus trabajos en Argentina hasta ahora fueron de limpieza en casas particulares y de cuidado de adultos mayores. Para ella migrar fue una segunda oportunidad, ya que en Venezuela “sentíamos temor de que en algún momento no pudiéramos brindarles a nuestros hijos lo que debían comer”.

Edilia asume que la vida la puso en este lugar, pero no sabe si será permanente. “Mientras esté haciendo esta labor la voy a hacer lo más profesional que pueda: con honestidad, con dedicación y con responsabilidad. Para mí es bastante gratificante poder cuidar a personas mayores”, afirma.

Nelly Salazar tiene 47 años y también es docente: “En Venezuela trabajaba muchísimo, haciendo diferentes actividades, pero mi salario alcanzaba para comprar dos paquetes de harina, un kilo de queso y un trozo de carne”. Con dos hijos, de 20 y 24 años de edad, que se quedaron durante unos meses en Venezuela, Nelly salió para Argentina en la búsqueda de oportunidades y un futuro mejor para ellos.

En su primer empleo conoció a Rosario, una mujer que, a cambio de pasar un rato con ella, le pagaba un sueldo mensual y le permitía trabajar en otros lugares. “Mi trabajo allí no era pesado, era sentarme a tomar un café, compartir con la señora Rosario; incluso ella preparaba la comida, era como estar en casa y con alguien que era una madre para mí, con alguien que muchas veces secaba mis lágrimas”, comenta.

Nelly trabaja de niñera porque no pudo completar la convalidación de sus títulos. “En Venezuela el tema de los trámites es muy complejo. Para sacar un documento tienes que pagarle a alguien, a un amigo, a un abogado para que lo haga. De hecho estoy en Argentina sin mi pasaporte, solo con mi DNI”. Por eso, asegura, va a intentar juntar el dinero suficiente para poder conseguir un trabajo acorde a su formación. Mientras tanto, “hay cosas que hay que poner en pausa y esperar”, agrega.

“El país de origen también debe hacerse cargo de los migrantes”, afirma Natividad Obeso, presidenta de la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). “El país de destino tiene una excelente política migratoria, pero si el país de origen no colabora, los migrantes no pueden tener un buen nivel de vida en el país de destino”.

En parte por las facilidades que brinda la legislación argentina y con la idea de venir con toda la documentación necesaria, Rocío Sánchez decidió migrar junto a su esposo y dos de sus hijos desde Maracaibo, Venezuela, hasta San Luis, Argentina, en 2019. Rocío tiene 48 años y es personal trainer, hizo una diplomatura en actividad física y salud y calidad de vida, y en Venezuela tenía un gimnasio propio “de puras mujeres”, cuenta. En Argentina encontró trabajo como cuidadora terapéutica. “Viendo que esas eran las puertas que se me abrían yo dije: ‘si voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien’, así que comencé a hacer cursos y certificaciones”. En el corto tiempo que lleva en Argentina terminó un Voluntariado de cuidados paliativos en la Cruz Roja y el curso de Cuidadora domiciliaria de personas dependientes. Ahora espera convalidar su título secundario porque le gustaría estudiar enfermería.

“Me cuestionaba al principio por qué después de tanto estudiar me pasaba esto, pero a eso venimos a la vida: a aprender”, dice Rocío, que ahora trabaja con Alfonsina, una niña de seis años que ya aprendió a hablar en “maracucho”.

Rocío no olvida la parte humana de un trabajo muy diferente a otros: “Cuando son hacia personas mayores los cuidados paliativos nos enfrentan constantemente a la muerte”, reflexiona, sobre una actividad en la que ahora combina sus conocimientos previos con los nuevos adquiridos.

El cuidado sobrepasa los límites de una relación económica. Quienes cuidan comprometen allí también sus sentimientos, se relacionan e intercambian saberes con aquellos que ejercen su derecho a ser cuidados.

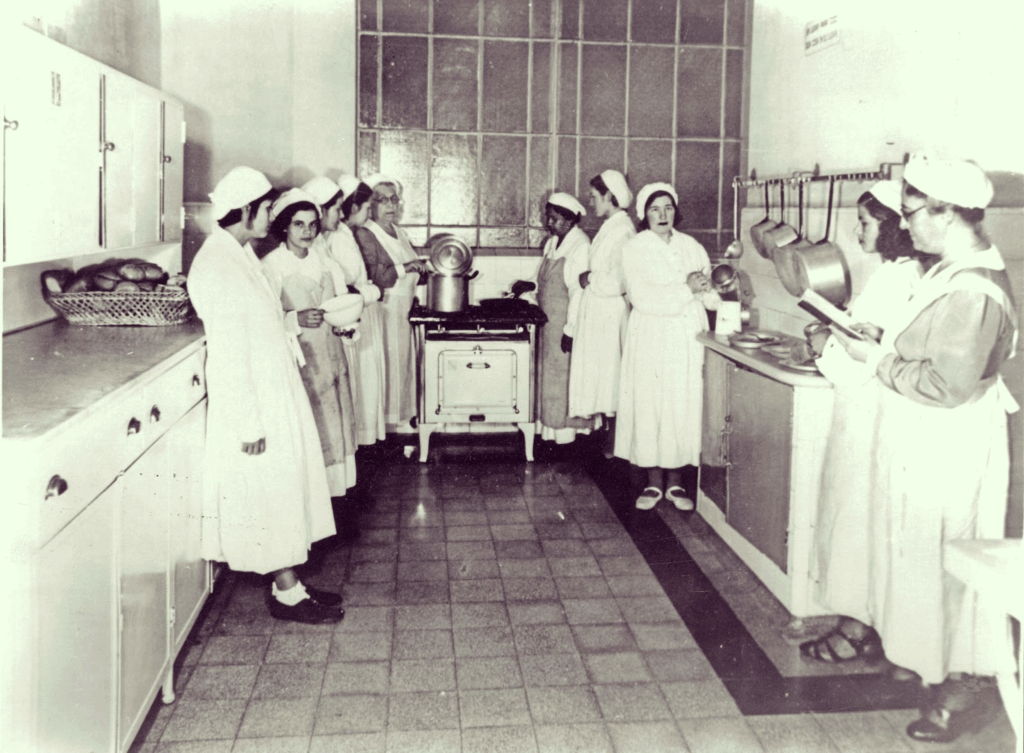

*El trabajo fue publicado originalmente en La Opinión San Luis en el año 2022 y realizado en el marco de la beca Puentes de Comunicación III. Foto de portada: Archivo General de la Nación.