Por Agustina Bordigoni

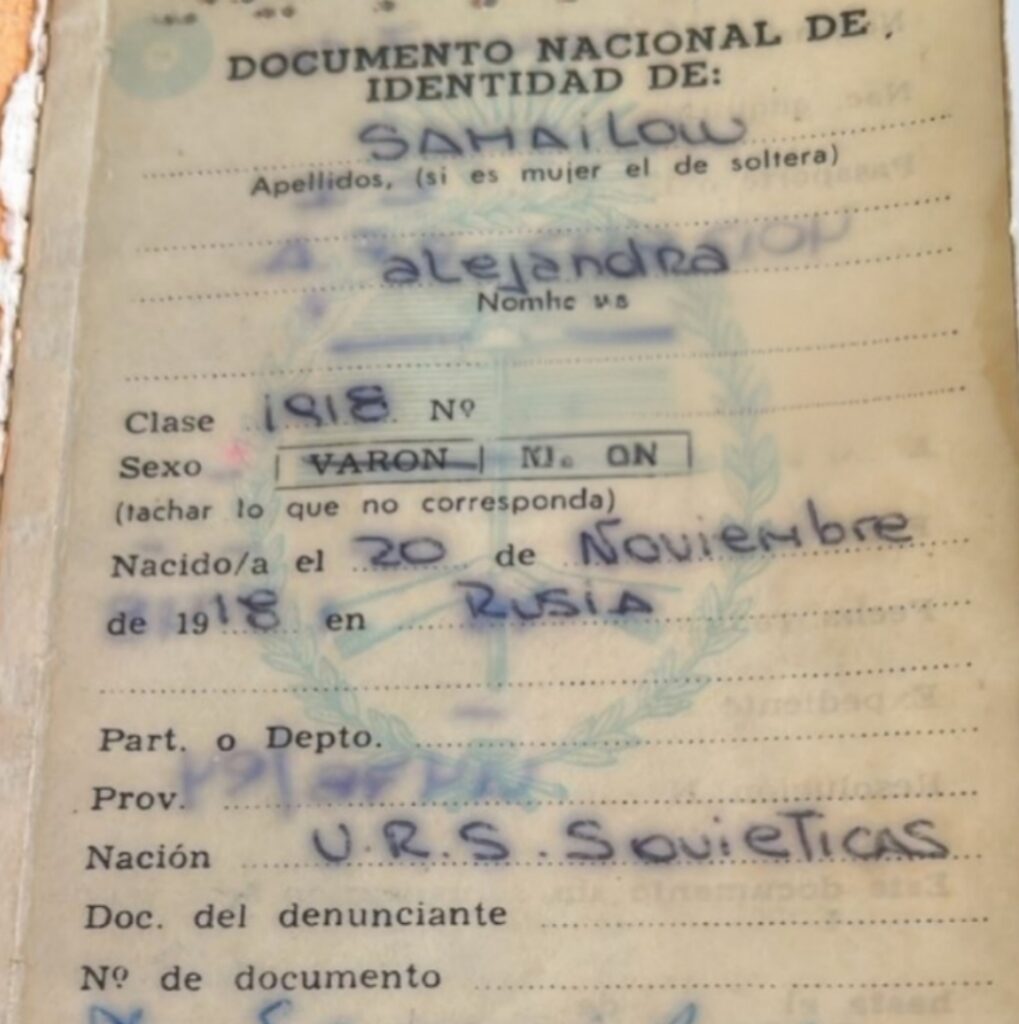

Alejandra Samailow tiene 106 años. Llegó a la Argentina en 1945 desde lo que entonces era la Unión Soviética. Nació para el fin de la Primera Guerra Mundial y fue prisionera en la Segunda, mientras intentaba escapar desde Italia. Allí experimentó las peores violaciones a los derechos humanos que una persona puede sufrir. Finalmente logró salir de Europa con quien en ese entonces era su esposo.

Según el Censo de 1947, en ese momento el 15,3% de la población argentina era migrante y el 82,9% provenía de Europa. Además, el 41,9% eran mujeres. No existía una definición de persona refugiada (se consensuó años después, en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951), pero Alejandra lo era.

En esos tiempos las costumbres eran otras y, cuando se separaron, Alejandra y su marido se dividieron a sus hijos. Tenían dos en común. El que siguió viviendo con ella murió hace algunos años.

En Argentina conoció a Miguel, un vecino de Dock Sud, una ciudad del partido de Avellaneda en Buenos Aires, que también estaba casado. Con el tiempo ambos se separaron y formaron otra familia, de la que Virginia (57) es parte. De hecho, es ella la cuidadora incondicional de su abuela desde hace más de 30 años.

“Mi abuela quiere vivir. Y quiere vivir bien”, repite Virginia en varios momentos de la entrevista. Lo dice porque hace unas semanas la vida les dio otra oportunidad. Así como cuando fue prisionera de guerra, Alejandra fue “prisionera” del sistema de salud casi 80 años después. La clínica de PAMI que debía atenderla cuando enfermó de neumonía no tenía lugar, por lo que fue trasladada a otra que sí tenía camas, pero que carecía de la infraestructura y las condiciones mínimas necesarias para tratar su caso. “La cambiaron de habitación y se confundieron con el antibiótico”, explica su nieta. En definitiva, su abuela estuvo, otra vez, cerca de la muerte.

Pero, otra vez, logró escapar. Primero, gracias a su nieta que movió cielo y tierra para lograrlo. Fue ella quien contactó a la defensoría de la Tercera Edad, que agilizó los trámites y la ayudó para que la atención fuera más adecuada. “Yo siempre la cuidé y siempre la voy a seguir peleando”, enfatiza Virginia.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, define a Virginia como “una de las tantas cuidadoras y heroínas anónimas” que existen. “Ella cruzaba la ciudad en colectivo dos veces por día para cuidarla y veía que su abuela no estaba siendo atendida como lo requería su delicado estado”.

Cuando las condiciones estuvieron dadas para que Alejandra pudiera volver al hogar en donde reside actualmente, la clínica les informó que no tenían ambulancias disponibles. Entonces, Alejandra tuvo que escapar una vez más: si se quedaba en ese lugar corría el riesgo de volver a enfermarse, por lo que la opción fue salir de allí en un auto particular. No tendría las condiciones de una ambulancia, pero con su experiencia las condiciones de ese traslado, seguramente, serían lo de menos.

“Un día una enfermera me dijo que mi abuela estaba perdida, que me hablaba de la Segunda Guerra Mundial”, recuerda entre risas Virginia. Pero, en realidad, su mente estaba tan lúcida como siempre. La última internación la afectó en algunos aspectos de la memoria, pero no olvidó cosas elementales: su gusto por los sanguchitos de miga de roquefort y el placer de acariciar a su gata, Lucy.

Al fin y al cabo, las cosas que parecen las más simples son las esenciales. Más para quien logró huir de una guerra, en la que el disfrute por las cosas cotidianas difícilmente tuviera lugar.

Con sus 106 años y sus pequeños y permitidos placeres, Alejandra es el recuerdo presente de que no hace falta escapar de una guerra para tener ganas de vivir.

Foto de portada: Virginia y Alejandra. Gentileza.