El cuidado colectivo: voluntad y sororidad en espacios comunitarios

Por Agustina Bordigoni *

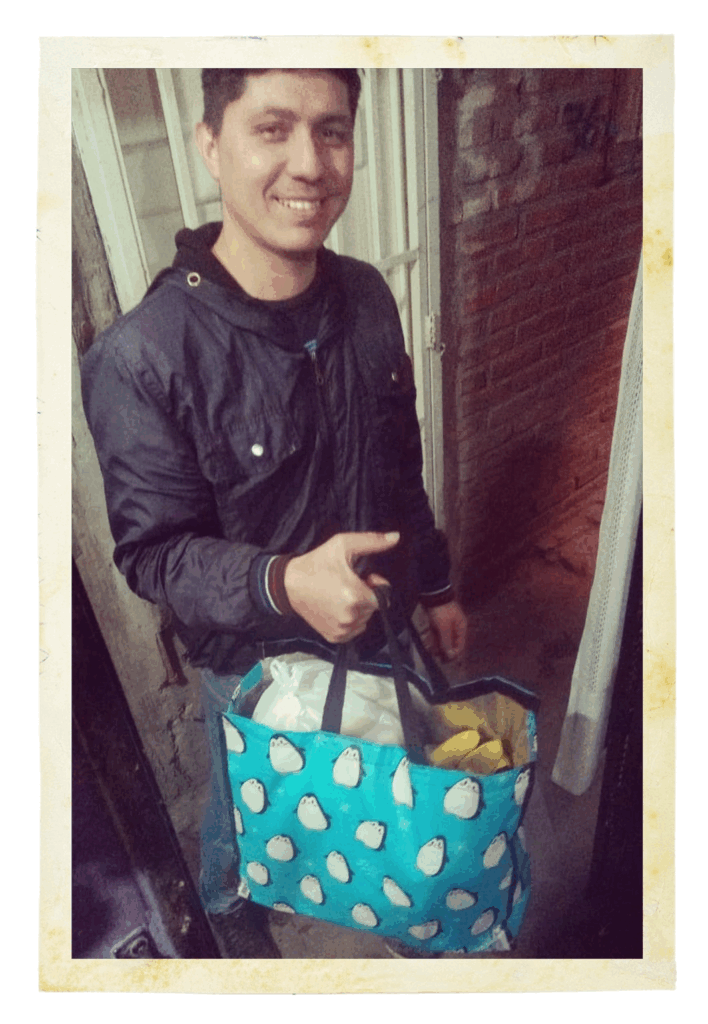

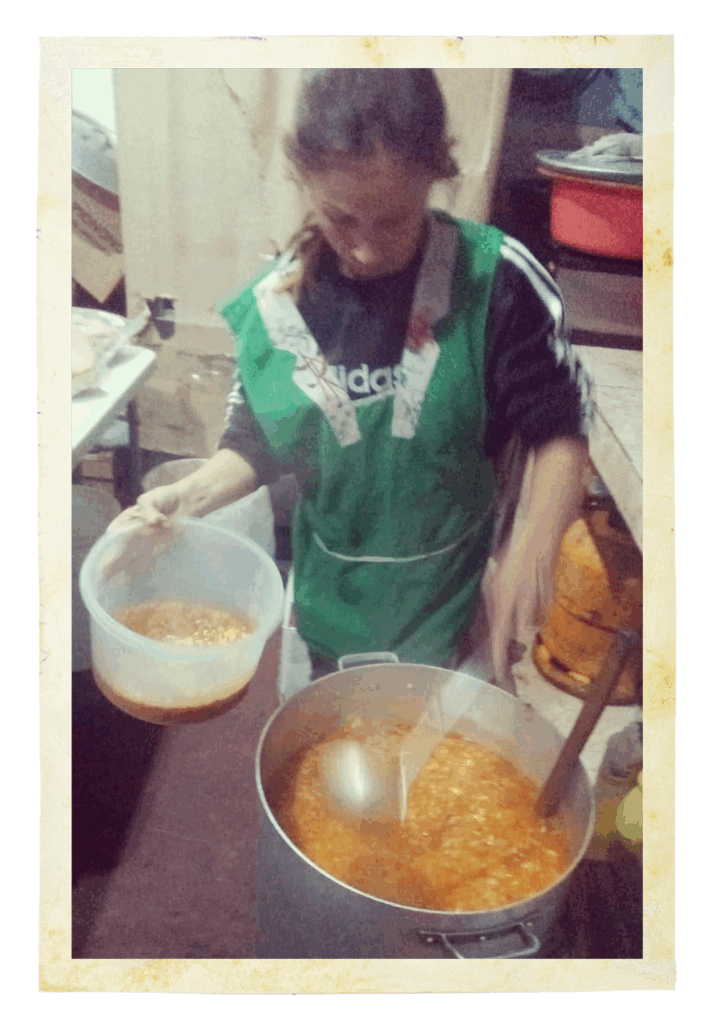

Mientras sus compañeras preparan el guiso para las 200 personas que alimentan todos los días en el comedor “Crecer es crear”, Rosemary Chuquimia Alcón atiende a alguien que se acerca a la puerta. “Vinieron a pedir si podemos aumentar las raciones”, dice. “Pero es muy difícil”, lamenta.

Rosemary tiene 52 años de edad y quedó embarazada a los 14 producto de una violación. “En Bolivia es muy complicado para las mujeres, te discriminan mucho por ser madre soltera”. Madre por segunda vez a los 17 y víctima de maltrato por parte de su pareja, Rosemary, sus hijos y su madre decidieron migrar hacia Argentina en 1987.

“Yo pensé que las cosas iban a ser fáciles, pero no lo fueron”, asegura. Durante muchos años fue víctima de violencias basadas en género y tuvo múltiples trabajos, pero hoy dirige un comedor ubicado en Villa Soldati, Buenos Aires. Allí cocina con otras mujeres: argentinas, peruanas, paraguayas y bolivianas como ella. Preparan comida para alimentar a 40 familias, pero también hacen otras cosas, como asesorar a mujeres que fueron o que son víctimas de violencias basadas en género. El lugar se convirtió en un refugio.

El comedor recibe recursos del Estado, pero no es suficiente. Se sustenta con aportes voluntarios de quienes asisten al lugar y opera en colaboración con otros, como el “Comedor Esperanza”, dirigido por Iblim Sánchez Ibarra, que llegó de Bolivia a Argentina en 1988. Allí preparan raciones para 60 familias, brindan apoyo escolar dos veces por semana y charlas sobre género. “El comedor es como una familia”, dice Iblim.

María Vilca es de Jujuy, Argentina, tiene otro comedor que trabaja en red con el de Rosemary y que funciona en el barrio Rodrigo Bueno, en Buenos Aires. Allí, además de preparar comida para 130 familias, dictan talleres sobre género y sobre huertas en los hogares.

Todos estos comedores surgieron durante la pandemia y pertenecen al Frente Social Migrante, una organización que trabaja en favor de los derechos humanos y surgió en 2017 como respuesta al decreto 70 de ese año, que modificaba la ley argentina de migraciones, acelerando los procesos de expulsión. La norma fue derogada en 2021.

“Las mujeres migrantes tienen un rol importante en los barrios, en los sectores comunitarios. Son espacios donde se pueden encontrar a personas de la misma nacionalidad o no, pero que también atravesaron la migración”, señala Laura Paredes, representante de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).

“Durante la pandemia el Estado se replegó y quienes siguieron arriesgándose cuando la mayoría estábamos en nuestras casas y pusieron el cuerpo en los barrios fueron las mujeres migrantes”, continúa Paredes.

Pero, aun cuando la pandemia ya no es el centro de preocupación, el Estado sigue replegado en algunos de estos lugares. Rosemary ve que a su comedor le falta agua, productos de limpieza y que cada vez recibe menos verduras para responder a las demandas crecientes. Dice que seguirán en pie, pero también reflexiona:

“Tarda tanto el Estado en responder… pero los niños no tardan en crecer”.

*El trabajo fue publicado originalmente en La Opinión San Luis en el año 2022 y realizado en el marco de la beca Puentes de Comunicación III. Foto de portada: Archivo General de la Nación.