Por Agustina Bordigoni

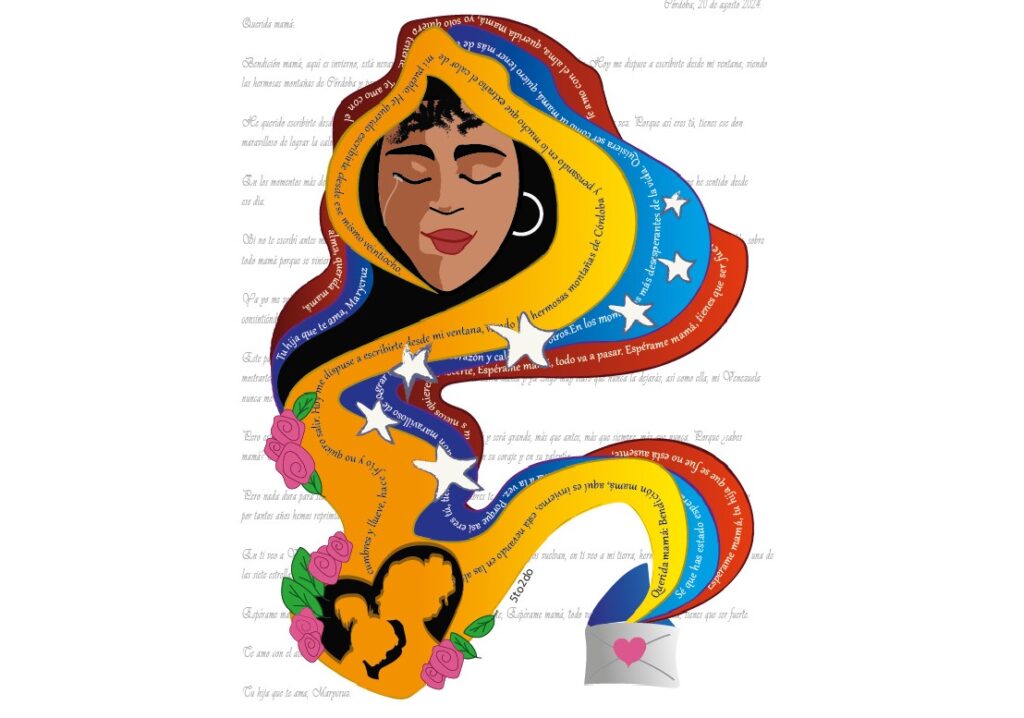

Cuando el gobierno de Estados Unidos –ya aplicando la política migratoria de Donald Trump–, le negó por primera vez la visa para ir a ver a su hermano que estaba gravemente enfermo, a Marialejandra Pérez le surgió la necesidad de narrar su historia. Ya había “sobrevivido” como migrante durante 9 años: llegó a la Argentina en 2016 desde Mérida, una región andina venezolana en la que a los lugares se los nombra como “Mucu-algo”, explica. Su obra teatral, la primera que estrena en Buenos Aires, se llama “Mucu, o el intento de volver”. El 3 de agosto hizo su segundo ensayo abierto ante un público que comprendió el mensaje: el unipersonal se refiere no tanto al espacio físico del que venimos, sino al lugar que ocupamos.

“Donde yo crecí todo alrededor era un valle. Todo ese valle está literalmente rodeado de montañas, no hay manera de ver el horizonte”, cuenta. “Entonces, todos esos lugares, la mayoría, se llaman Mucu-algo”: la laguna de Mucubají, el poblado de Mucunután, la comuna de Mucurabá, los pueblos de Mucujepe o Mucuchachí. “Mucu” es una expresión andina que se podría traducir como montaña o lugar. “Es como decir, por ejemplo, el lugar de la luna, el lugar del río, el lugar del agua, el lugar de la papa, el lugar de… Vaya usted a saber”, bromea.

“Y el intento de volver tiene que ver, no sé si con el intento de volver literal a Venezuela, pero quizás sí a esos lugares que en nuestra mente ocupan un lugar de refugio, como para mí el teatro, porque este es como mi primer intento de volver al teatro”.

Sobrevivir para narrar (o narrar para sobrevivir)

“Esta obra de teatro performático es fruto de lo que pasa cuando alguien deja de sobrevivir y comienza a narrarse”, explica Marialejandra en la página en la que promociona su arte y solicita un café de cortesía para solventar los gastos que demanda hacerlo de manera independiente.

Podría afirmarse que durante los primeros tiempos en Argentina tuvo que sobrevivir: a maltratos, a la precariedad económica y a la pandemia.

“Vine a la Argentina justo antes del momento pico de la migración, que fue en 2017. Yo me vine un poco antes, por la crisis”, agrega. “Desde los 15 años estuve trabajando y construyendo red y carrera para poder ser profesora universitaria. Y cuando llegó ese momento de haberme titulado –e incluso se abrió un concurso para el puesto que quería– me di cuenta de que ya no era una posibilidad. Entonces me dije: ‘bueno, hay que emigrar’”.

Buenos Aires fue la primera opción porque su intención era estudiar una maestría en performance y perfeccionarse en el mundo del teatro. “A lo largo de estos nueve años he vivido muchas cosas que viven los migrantes, sobre todo siendo artista. Ya de por sí el artista vive situaciones distintas. En cuanto a estabilidad económica o posibilidades laborales, aunque quizás acá, a pesar de la precariedad, hay una estructura que soporta un poco más el trabajo artístico en general, sea cual sea la disciplina”.

Marialejandra decide resaltar algunos aspectos de su vida que considera relevantes para lo que hace hoy: “Yo soy huérfana, tengo hermanos que están regados por el mundo, algunos en el norte del continente. Me queda un hermano en Venezuela, pero me vine sola. Con el transcurso del tiempo la gente de mi ciudad también emigró. Esa otra familia que uno va construyendo en el camino ya está acá, porque yo soy de una zona en la que se estima que entre el 30% y el 40% de los ciudadanos se han ido”. Muchas de esas personas, agrega, “por alguna razón, también se vinieron a Argentina”. “Mérida es una ciudad universitaria y bastante bohemia, cultural, entonces hay algo en Buenos Aires que nos atrae”, reflexiona.

En el trayecto que recorrió hasta escribir su primera obra en Argentina emprendió otros caminos. Entre otras cosas incursionó en el estudio de cerámica prehispánica. “La búsqueda artística viene en la idea de origen. No necesariamente del país, sino cualquier tipo de origen y de construcción de memoria y de afectos. La historia y la narración construyen mundos, posibilidades y maneras de vivir: desde dónde nos narramos, desde dónde decidimos narrar lo que nos rodea, narrar nuestro contexto. Porque eso es lo que le va a dar sentido a todo”.

Pasar de sobrevivir a narrarse requería de una red de contención. “Al inicio fui bastante violentada, incluso por círculos que creí que no me iban a violentar, ¿no? Que predican ser bastante abiertos y amables. Y no lo fueron, porque quizás esto cuestione de otra manera lo que se cree ideológicamente, no lo sé. Entonces, sí, en ese momento no he tenido la red de contención que tengo ahora”.

“Creo que más allá de la estabilidad y todo eso siempre estamos buscando un espacio donde poder expresarnos de algún modo”. Para eso hacen falta personas alrededor: “alguien a tu lado que te diga ´tranquila, todo va a estar bien´”.

De cinco a tres preguntas

“Yo ya había ido muchas veces a Estados Unidos antes. Ya había tenido una visa. Pero bueno, por ser venezolana me negaron la visa en un momento muy importante, porque a los meses a mi hermano le hicieron un trasplante y él estaba relativamente solo allá”.

Ese día le negaron la visa por cinco preguntas. “En ese momento me pregunté: ¿qué más quieren de mí? Migré, soy monotributista, pago alquiler, tengo un trabajo, seguro médico, ¿qué más quieren?”.

Ese hecho puntual fue lo que desató su proceso de escritura. “Comencé a trabajar con una directora mexicana que había sido mi tutora de tesis de pregrado en Venezuela, que también tuvo que emigrar con su familia a México”. A la distancia crearon “Mucu”, una obra que, agrega Marialejandra, se basa en tres preguntas principales (o tres momentos importantes en su vida).

“Todos alrededor de qué valor tenemos como personas y qué lugar ocupamos en distintas dinámicas. En este caso, qué valor ante las instituciones, bajo esta escena de la visa, qué valor tengo ante el sistema. Otra cuestión es qué valor tengo en la familia, sobre todo por este tema de ser huérfana, de tener padre ausente latinoamericano, ¿no? Todo esto está tratado con humor, con telenovela, con chistes, porque si algo aprendí en estos años en los que intenté hablar mucho en la performance sobre lo de Venezuela, es que hablar de la violencia es reproducirla. Entonces hay otras formas de comunicar. Y desde un lado más humano y más amable. Porque es lo que necesitamos, más calidez en medio de todo esto”.

“Y el otro punto de valor sería qué valor y qué espacios ocupamos, qué puesto se nos da en lo laboral. Y lo narro a partir de una experiencia muy específica que tuve en la pandemia, que fue que trabajé como personal de limpieza en uno de estos cotos de caza de La Pampa, de estos que atienden extranjeros. Soy vegetariana, artista, feminista…”.

“Atendía a estadounidenses, sobre todo del centro, conservadores, republicanos, muchos eran amigos de Trump. Entonces, claro, viví una experiencia bastante peculiar”.

El valor que tenemos y nos dan y cómo esto afecta nuestra autopercepción: de eso se trata Mucu. Una historia que nace en una embajada, con un viaje que comienza o una visa que no fue. Con preguntas que tienen respuestas y otras que tal vez nunca las tengan.

“Creo que como migrante, sobre todo en estos procesos de migración forzada, una suele pensar: ´¿qué hubiese sido de mi vida si no hubiese tenido que migrar? Si no existieran las circunstancias que me obligaron a migrar. ¿Tendría mi cargo universitario, viviría a las afueras de la montaña y bajaría a la ciudad a dar clases y hacer obras y volver?’ Al mismo tiempo, cuando migras, eso te obliga a crecer en otros modos, a adoptar otras formas, aprender, absorber y a intentar buscar maneras de ponerte en diálogo con lo que ya eres. Y con lo que ya traías”.