Agustina Bordigoni

La imagen de niños repitiendo la lección en una escuela primaria improvisada, remontando barriletes o empujando un carrito hecho de ramas son los únicos contrastes de una historia cruel que es la que en el fondo cuentan los no abundantes reportes periodísticos y documentales disponibles sobre la situación de los rohingyas en Bangladesh. Esas escenas –que en el contexto no son más que intentos de lograr pequeños instantes felices de lo que debería ser una infancia normal– provienen del campamento de refugiados más poblado del mundo.

El mayor éxodo de las personas de esta etnia desde Myanmar ocurrió en 2017. En ese momento más de 750 mil debieron huir y otros miles murieron. Algunos a consecuencia de los disparos que les propinaron oficiales del Ejército cuando intentaban escapar, muchos otros quemados en sus propias aldeas, según pudieron documentar diferentes organizaciones. La fila de personas huyendo, la cantidad de víctimas y lo sangriento de la situación sí captaron entonces el interés de la comunidad internacional y de los medios de comunicación, que retroalimentaron su preocupación –como suele ocurrir en estos casos–.

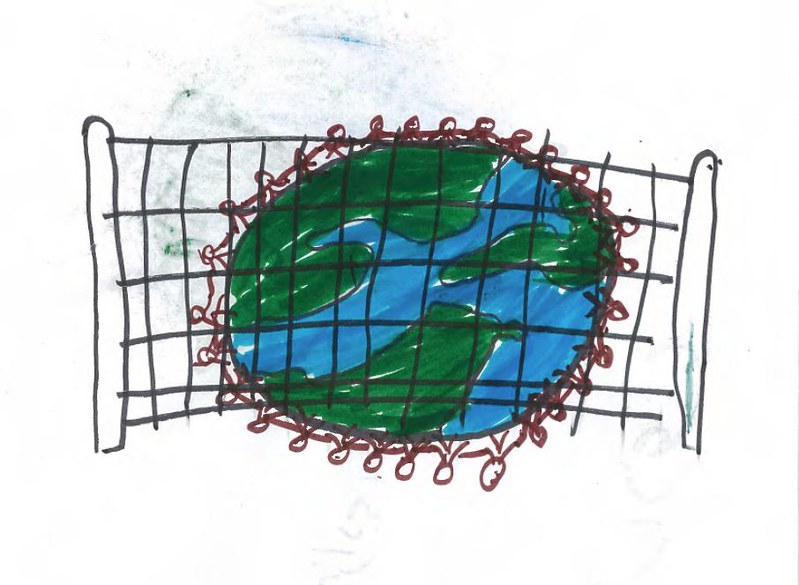

Casi diez años después, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya inició las audiencias (que se extenderán hasta el 29 de enero) en el marco de una denuncia presentada por Gambia en 2019 contra Myanmar por violar la Convención sobre el Genocidio. Desde Human Right Watch señalaron que el fallo tardará al menos unos seis meses y resaltaron que “es la primera vez en la historia que un Estado sin ninguna conexión directa con los crímenes presenta un caso de genocidio ante el Tribunal”, algo posible porque todos los Estados miembro de la Convención tienen la obligación de hacer cumplir ese acuerdo. También recordaron que mientras estas audiencias suceden, la violencia contra la comunidad rohingya no cesa: 1 millón de personas refugiadas siguen viviendo en condiciones extremadamente precarias en Bangladesh, cientos de miles viven bajo un sistema de apartheid en Myanmar y miles arriesgan su vida cada año en los mares más peligrosos del mundo para intentar escapar.

Los antecedentes

Según el artículo 2 de la Convención, se entiende por genocidio “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Con esta definición en mente, una investigación publicada en la Revista de Estudios sobre Genocidio (Penny Green, Thomas MacManus y Alicia de la Cour Venning, UNTREF, 2017) analiza las distintas etapas de lo que ahora la justicia internacional estudia como genocidio. Las divide en cuatro: la estigmatización, deshumanización y construcción de una otredad negativa; el hostigamiento; el aislamiento; y el debilitamiento sistemático.

En resumen, el estudio plantea que la primera estuvo instrumentada desde el gobierno, la sociedad civil y los monjes budistas. Desde fines de los años setenta, destacan, “el Estado de Myanmar viene llevando adelante una campaña de deshumanización contra los rohingyas; los ha expulsado de la esfera de responsabilidades del Estado y les impone restricciones violentas y represivas a su vida cotidiana”. Por empezar, desde las altas esferas del poder no se reconoce la palabra “rohingya”. En cambio, identifica a esta etnia de mayoría musulmana como “inmigrantes bengalíes ilegales”. De hecho, esta categoría se consolidó en 1982: ese año la ley de ciudadanía estableció que los rohingyas –pese a contar con una larga historia y varias generaciones nacidas en el territorio– no podrían tramitar su nacionalidad a menos que pudieran probar su presencia en el país con anterioridad a 1823. Eso los convirtió, desde ese momento, en la población apátrida más numerosa del mundo.

Le siguieron a esa restricción otras normas como las leyes aprobadas en 2015: de salud y control poblacional (que permite al Ejecutivo la implementación de medidas para espaciar los nacimientos), de matrimonio para las mujeres budistas (que permite que los registros civiles del municipio difundan públicamente las solicitudes de matrimonio interconfesionales, lo que habilita objeciones y la intervención de tribunales) y la ley de monogamia (que “apunta especialmente a las minorías religiosas, donde se supone que la poligamia y las relaciones extramatrimoniales ocurren con mayor frecuencia”).

En un artículo que analiza los discursos de odio documentados por la ONU en su misión especial en el país («Myanmar: un abordaje de los discursos de odio hacia los rohingyas», Eliana Gissara, 2022), la autora también resalta la deshumanización llevada adelante desde el gobierno y los sectores religiosos. El análisis se basa en el informe de Naciones Unidas sobre la situación en el país, que hace un seguimiento de las publicaciones de funcionarios, monjes y ciudadanos en las redes sociales (particularmente en Facebook).

Allí traducen algunos mensajes de lectores en una nota del sitio web Shwewiki sobre la organización ARSA (Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán): “Las acusaciones de genocidio son infundadas porque el Ejército de Myanmar no está matando a personas sino a animales. Nosotros no vamos a ir al infierno por matar a estas criaturas que no merecen ser seres humanos”, puede leerse entre la selección de comentarios. La identificación de a estas personas como animales viene a justificar lo que el Relator Especial de la ONU escuchó de la voz de Nay Myo Wai, jefe del Partido Paz y Diversidad, durante un acto el 27 de mayo de 2015 (y citado por la misma investigación): “Lo voy a hacer corto y directo. Número uno; disparen y mátenlos. Número dos, maten y dispárenles. Número tres, disparen y entiérrenlos. Número cuatro, entiérrenlos y dispárenles. Si no los matamos, disparamos o enterramos, ellos seguirán metiéndose en nuestro país”.

Este tipo de mensajes también provenían de algunos voceros de la comunidad budista. Uno de ellos, Ashin Wirathu, acusó a los rohingyas de “reproducirse con rapidez, ser muy violentos y comerse unos a otros”. Estos posteos fueron masivos, concordantes y planificados: se intensificaron de manera tal que desde Facebook reconocieron que no habían logrado hacer lo suficiente para contener esa invasión de noticias y afirmaciones falsas.

Respecto a la segunda etapa (el hostigamiento), destacan hechos como la clausura sistemática de negocios musulmanes. “En 1994, las autoridades dejaron de expedir partidas de nacimiento rohingya”. Y en 1995, “un funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó a la organización Human Right Watch que funcionarios del Ministerio de Salud estaban aplicando inyecciones anticonceptivas a los rohingyas de modo obligatorio y forzado”.

En 2012 ocurrió uno de los antecedentes más importantes de los acontecimientos de 2017: más de 200 personas murieron en manos del Ejército y 125 mil rohingyas fueron desplazados de sus hogares en el estado de Rakhine. “Aproximadamente 60 personas de la etnia dominante (los rakhine, principalmente budistas) también murieron durante estos episodios. Cientos de hogares, la gran mayoría pertenecientes a los rohingyas, resultaron destruidos, por lo que unos 125.000 fueron arreados hacia campos de detención. Otros 4.500 quedaron atrapados en Aung Mingalar, en el corazón de la capital del estado de Rakhine: Sittwe”.

En agosto de 2017, en respuesta a un levantamiento de un grupo rohingya, el Ejército actuó con gran dureza: asesinó a 10.000 personas, según pudo reconstruir la ONU, y quemó las aldeas de las comunidades (más de 37.000 viviendas).

En 2021 el golpe de Estado empeoró la situación para quienes quedaron allí. Y las condiciones de vida de quienes están en Bangladesh desde hace casi una década son cada vez más precarias.

Las organizaciones internacionales que trabajan en el lugar hicieron lo posible para instalar escuelas a las que no pueden asistir todos los niños, porque el cupo no alcanza y la educación que pueden brindar llega hasta la primaria. Algunos de esos niños, nacidos en Bangladesh, son fruto de violaciones a las mujeres rohingyas durante ese agosto de 2017.

Otros, como Awnar –que tenía 10 años cuando huyó de Myanmar y 15 cuando fue entrevistado por Médicos Sin Fronteras– sobreviven mientras la comunidad internacional decide qué hacer con sus vidas. “Recuerdo el momento en que me escapé de Myanmar con mi familia. Fue una tarde, cuando el Ejército atacó nuestro barrio y tuvimos que correr a una zona cercana. Cuando incendiaron nuestras casas, tuvimos que correr más. Sobrevivimos, pero muchos de los familiares y vecinos fueron asesinados”, cuenta a la organización, presente en el campamento. “Recuerdo que fueron casi 12 días de correr y caminar antes de llegar a Bangladesh. Era peligroso: caminamos por caminos desconocidos, subimos colinas e incluso cruzamos agua. Vimos muchos cadáveres en el camino”.

Awnar cuenta que él era un buen estudiante, que tenía notas altas y que le gustaba aprender. “Nuestra educación está estancada donde la dejamos. La única oportunidad de aprender es cuando los maestros de nuestra comunidad reúnen a los niños rohingyas para enseñarles. Nos enseñan de todo corazón”.

Su sueño, agrega, era ser médico, “ser útil a la comunidad”. “Desde mi infancia he visto médicos ayudar a las personas y hacer lo mejor que pueden. Ahora entiendo que el sueño nunca se hará realidad”, lamenta. “Aun así, me siento feliz cuando voy a clases y me encuentro con mis amigos. Intentamos ser felices mientras estudiamos y jugamos”.

Historias como la suya también fueron recopiladas por Save the Children, en un informe titulado “Los horrores que nunca olvidaré”.